視覚が脳を騙す!錯視の心理トリック

私たちは日々、目に映るものをそのまま「現実」として認識していると思いがちです。しかし、実際には脳が受け取った視覚情報を解釈し、私たちの「見ている世界」を構築しているのです。その過程で、時に脳は独自の「解釈」を加え、実際とは異なる像を私たちに見せることがあります。これが「錯視」と呼ばれる現象です。

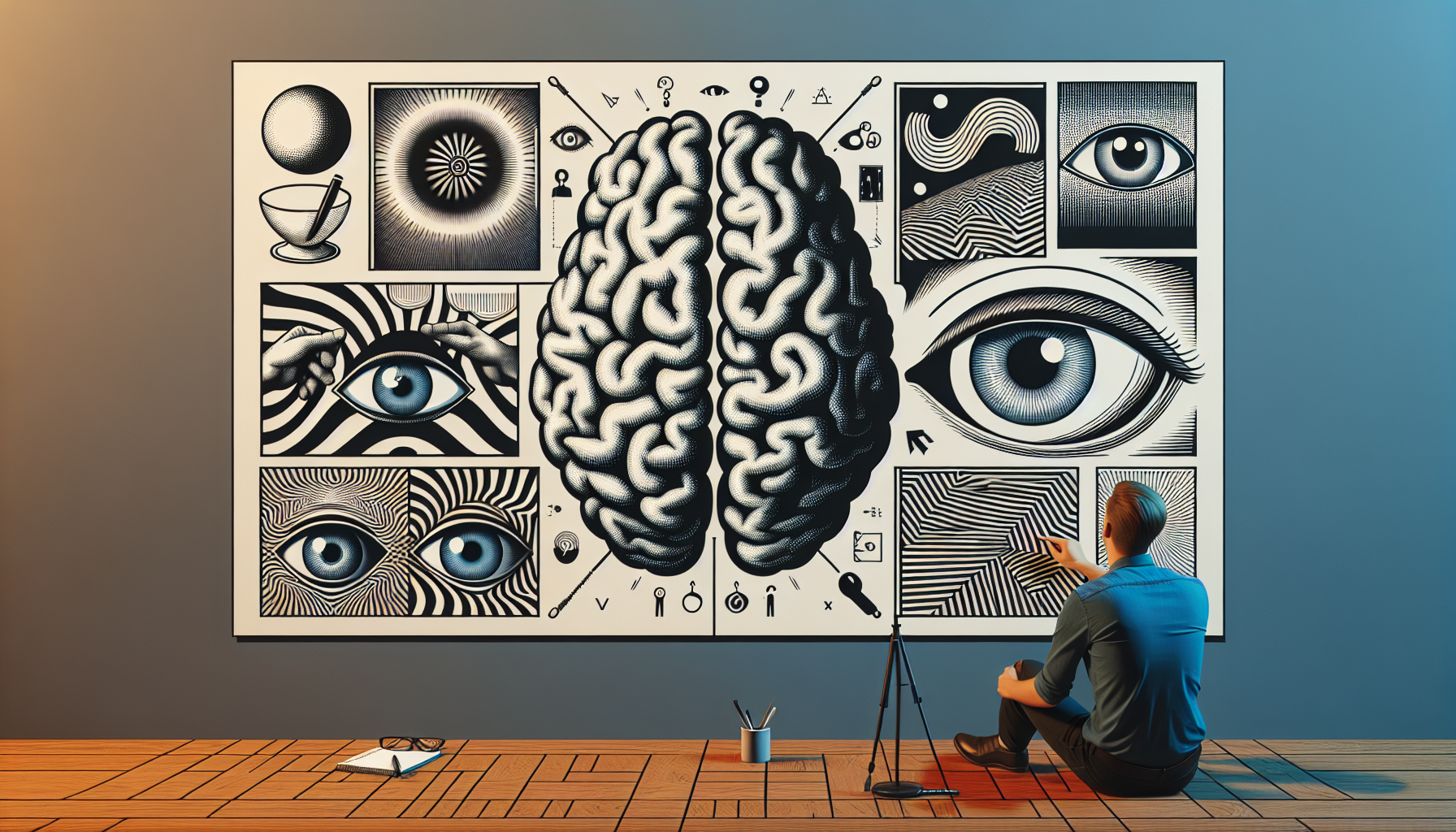

錯視とは?脳が創り出す「偽りの現実」

錯視(さくし)とは、物理的な刺激と知覚される像が一致しない視覚現象のことです。簡単に言えば、実際にあるものと違って見える現象です。これは単なる「見間違い」ではなく、脳の情報処理メカニズムによって生じる必然的な現象なのです。

私たちの視覚システムは進化の過程で、生存に有利な情報処理の仕組みを発達させてきました。例えば、輪郭を強調したり、動きを素早く検出したりする能力は、捕食者から身を守るために重要でした。こうした処理の「癖」が、特定の条件下で錯覚を引き起こすのです。

日常に潜む錯視の例

錯視は特別な状況でのみ起こる珍しい現象ではありません。実は私たちの日常生活にも多くの錯視が潜んでいます。

ミュラー・リヤー錯視:同じ長さの線分でも、端に付けられた矢印の向きによって長さが異なって見える現象です。建築や室内デザインでこの効果が無意識に利用されていることも。

カフェウォール錯視:市松模様のタイルが斜めに傾いて見える現象で、名前の通りカフェの壁のタイル装飾から発見されました。実際には全て水平・垂直なのに、私たちの脳は傾きを「創造」してしまうのです。

色の対比錯視:同じ色でも、周囲の色によって異なる色に見える現象。ファッションやインテリアで「この色の組み合わせが良く見える」と感じるのも、この錯視効果の一種かもしれません。

研究データによれば、一般的な錯視に騙されやすさは人によって差があり、平均して70〜90%の人が標準的な錯視テストで「騙される」結果になるとされています。興味深いことに、この「騙されやすさ」は年齢や文化的背景によっても変化することが明らかになっています。

なぜ脳は騙されるのか?錯視の科学

私たちの脳は、視覚情報を処理する際に「効率性」を重視します。全ての視覚情報を一から詳細に分析していては、反応が遅くなってしまうからです。そこで脳は過去の経験や統計的な法則性に基づいて「予測」を行い、情報処理を効率化しています。

神経科学者のV.S.ラマチャンドラン博士によれば、錯視は「脳の視覚処理アルゴリズムの副産物」と考えられています。つまり、錯視は脳の処理システムの「バグ」ではなく、むしろ通常の情報処理の仕組みを垣間見せてくれる貴重な窓なのです。

例えば、3次元の世界を2次元の網膜像から再構築する際、脳は「光は上から当たる」「物体は凸である可能性が高い」といった仮定を用います。こうした仮定が当てはまらない状況では、錯覚が生じやすくなります。

錯視から学ぶ心理トリック

錯視の原理を理解することは、私たちの認知バイアスを知る手がかりにもなります。視覚情報だけでなく、思考や判断においても、私たちは無意識の「思い込み」に基づいて現実を解釈しているからです。

心理学者のダニエル・カーネマンは、人間の思考には「速い思考」と「遅い思考」があると説明しています。錯視は「速い思考」の特性を如実に表す例といえるでしょう。素早く判断するために脳が用いるショートカットが、時に誤った認識を生み出すのです。

日常生活において、この「騙されやすさ」を意識することで、より批判的思考ができるようになるかもしれません。「見えているもの」をそのまま信じるのではなく、時に立ち止まって「本当にそうなのか?」と問いかける習慣は、視覚的な錯覚だけでなく、社会的な誤解や偏見を避けるためにも役立つでしょう。

錯視の世界は、私たちの脳の仕組みを知る入り口であり、同時に「現実とは何か」という哲学的な問いへと導いてくれます。次のセクションでは、特に強力な錯視の具体例とその仕組みについて、さらに詳しく掘り下げていきましょう。

錯視の科学:なぜ私たちの脳は簡単に騙されるのか

私たちの目は一日中、膨大な視覚情報を処理しています。しかし、その処理システムは完璧ではありません。私たちの脳は効率性を優先するため、時にショートカットを取り、そこに「錯視」の隙間が生まれるのです。なぜ人間は視覚的な心理トリックに引っかかりやすいのでしょうか?

脳のショートカット:効率性と錯覚のトレードオフ

人間の脳は驚くべき情報処理装置ですが、エネルギー効率を重視して進化してきました。脳は体重のわずか2%程度にすぎませんが、消費エネルギーの約20%を使用しています。この貴重なリソースを節約するため、私たちの視覚系は「予測処理」と呼ばれる方法を採用しています。

これは過去の経験に基づいて視覚情報を「予測」し、完全な処理を省略するというものです。例えば、部屋の隅に置かれた椅子の一部しか見えなくても、私たちは瞬時にそれが椅子全体であると認識できます。この効率的なシステムは日常生活では非常に役立ちますが、同時に錯覚を生み出す原因にもなります。

科学者たちの研究によれば、私たちの視覚情報の約90%は実際には「予測」によって補完されているとされています。つまり、私たちが「見ている」と思っているものの大部分は、実際には脳が作り出した仮説なのです。

錯視が教えてくれる脳の仕組み

錯視は単なる面白い現象ではなく、脳の視覚処理メカニズムを研究する貴重な窓口となっています。特に以下の3つの処理が騙されやすさに関係しています:

- ボトムアップ処理:目から入った生の視覚情報を処理する方法

- トップダウン処理:過去の経験や知識に基づいて視覚情報を解釈する方法

- 文脈依存処理:周囲の状況に基づいて視覚情報を解釈する方法

例えば、有名なミュラー・リヤー錯視(矢印の向きによって同じ長さの線が異なって見える現象)では、私たちの脳は2次元の図形を3次元空間の表現として解釈しようとします。これは進化の過程で獲得した「遠近法」の処理が関係していると考えられています。

2018年のオックスフォード大学の研究では、このような錯視への騙されやすさは文化によっても異なることが示されました。都市環境で育った人々は直線や角度の多い環境に慣れているため、特定の錯視により影響を受けやすい傾向があります。

年齢と錯視:変化する脳の解釈能力

興味深いことに、錯視に対する感受性は年齢によって変化します。東京大学と理化学研究所の共同研究(2020年)によれば、特定の錯視効果は以下のように年齢によって異なります:

| 年齢層 | 錯視への感受性 | 特徴 |

|---|---|---|

| 子ども(5-10歳) | 比較的低い | 視覚処理システムがまだ発達途上 |

| 若年成人(20-35歳) | 高い | パターン認識能力が最も発達 |

| 高齢者(65歳以上) | 変化する(錯視の種類による) | 一部の錯視には強くなり、一部には弱くなる |

これは脳の可塑性(柔軟に変化する能力)と経験の蓄積によるものと考えられています。私たちの視覚システムは年齢とともに「学習」し、一部の心理トリックに対しては免疫を獲得する一方で、別の種類の錯視にはより敏感になるのです。

錯視から学ぶ認知の限界と可能性

錯視は私たちの認知システムの限界を示すと同時に、その驚くべき適応能力も教えてくれます。私たちの脳は完璧ではありませんが、不完全な情報から意味のある世界を構築する驚異的な能力を持っています。

錯視を理解することは、単に視覚の不思議を楽しむだけでなく、人間の認知の本質に迫る旅でもあります。次回日常生活で何か視覚的な錯覚に遭遇したとき、それは単なる「誤り」ではなく、あなたの脳が世界を理解しようと懸命に働いている証拠だと考えてみてください。

視覚心理学者のリチャード・グレゴリーの言葉を借りれば、「錯視は脳の失敗ではなく、その驚くべき能力の証明である」のです。

歴史に残る驚きの錯視作品とその仕掛け

錯視の巨匠たち:芸術と科学の融合

錯視(いわゆる目の錯覚)の世界には、私たちの認識を根底から覆す驚くべき作品が数多く存在します。これらは単なる「目の錯覚」という枠を超え、芸術と科学が見事に融合した知的遺産とも言えるでしょう。

20世紀を代表する錯視アーティスト、M.C.エッシャーの作品「上昇と下降」(1960年)は、永遠に上り続ける(あるいは下り続ける)階段を描いた不可能図形として有名です。この作品の仕掛けは、私たちの脳が持つ「連続性を期待する性質」を巧みに利用しています。局所的には正しく見える階段が、全体として見ると物理法則を無視した構造になっているのです。この心理トリックは、私たちが視覚情報を処理する際の「全体と部分の関係性」における脆弱性を突いています。

古典から現代まで:時代を超える錯視の魅力

錯視の歴史は古く、紀元前5世紀の古代ギリシャにまで遡ります。当時の建築家たちは、パルテノン神殿の柱を中央部分がわずかに膨らむように設計しました。これは「エンタシス」と呼ばれる技法で、真っ直ぐな柱が中央でやや細く見える錯覚を補正するためでした。

現代に目を向けると、1995年に発表された「The Dress(ドレス)」現象は、SNSを通じて世界中に広がった錯視です。同じ写真を見ても、ある人は「白と金」、別の人は「青と黒」と認識するこの現象は、脳の色彩認識メカニズムと光源の解釈の違いによって生じます。このような個人差が大きい錯視は、私たちの騙されやすさに個人差があることを示す興味深い事例です。

科学的に解明された錯視の仕組み

「カニッツァの三角形」は1955年にイタリアの心理学者ガエタノ・カニッツァによって発表された主観的輪郭の錯視です。実際には存在しない白い三角形が知覚される現象で、脳が「閉じた形を認識したい」という性質(ゲシュタルト心理学における閉合の法則)を持つことを示しています。

最新の脳科学研究によると、このような錯視が生じる理由は、視覚情報処理の効率化にあります。2018年に発表された研究データによれば、私たちの脳は毎秒約1000万ビットの視覚情報を受け取りますが、意識的に処理できるのはわずか40ビット程度。この圧倒的な情報量の差を埋めるため、脳は「予測」と「補完」を行い、時に錯覚を生み出すのです。

日常に潜む驚きの錯視

錯視は特別な芸術作品だけでなく、日常生活にも溢れています。例えば、次のような身近な例があります:

- ヘルマン格子錯視:白い格子の交点に灰色の点が見える現象(スーパーのタイル床でよく体験できます)

- ポンゾ錯視:同じ長さの線分が、収束する2本の線の間に置かれると異なる長さに見える現象(鉄道の線路を見るときに体験できます)

- カフェウォール錯視:平行な線が波打って見える現象(特定のタイル張りのパターンで観察できます)

これらの錯視は、私たちの視覚システムが進化の過程で獲得した「効率的な情報処理」の副産物です。2020年の認知科学研究によれば、これらの心理トリックに騙されやすさは、むしろ健全な視覚システムの証拠とも言えます。

歴史に残る錯視作品は、単に私たちを驚かせるだけでなく、人間の認知システムの深層に光を当てる貴重な窓となっています。アーティストたちは経験的に発見したこれらの視覚効果を、現代の脳科学者たちが最先端の技術で解明していく—この知的冒険は今なお続いています。次回のセクションでは、これらの錯視を日常生活やビジネスに活かす方法について探っていきましょう。

日常に潜む錯覚体験:気づかぬうちに騙されている瞬間

私たちの脳は日々、膨大な量の視覚情報を処理していますが、その過程で無意識のうちに様々な「錯覚」に騙されています。特に興味深いのは、こうした錯覚が特殊な状況だけでなく、日常生活のあらゆる場面に潜んでいるという事実です。このセクションでは、私たちが気づかぬうちに経験している錯覚の瞬間を掘り下げていきましょう。

スーパーマーケットの心理トリック

買い物中に「なぜかカゴがいっぱいになっている」経験はありませんか?実はこれも一種の錯覚を利用した販売戦略なのです。スーパーマーケットでは、商品の配置や価格表示の方法に巧妙な心理トリックが仕掛けられています。

例えば、「¥198」という価格表示は「¥200」より著しく安く感じる「端数効果」と呼ばれる錯覚を生み出します。研究によれば、消費者は端数のついた価格を見ると、実際の差額以上に値引きされていると錯覚する傾向があります。2018年の消費者行動研究では、同一商品でも端数価格と切りの良い価格では、前者の方が約15%も「お得感」が高く評価されることが示されています。

また、高額商品の隣に極端に高い「おとり商品」を置くことで、本来の商品が相対的に安く感じる「コントラスト効果」も頻繁に用いられています。これらはすべて私たちの認知バイアスを巧みに利用した心理トリックなのです。

時間の歪み:なぜ「待ち時間」は長く感じるのか

エレベーターの待ち時間やウェブサイトの読み込み時間が異常に長く感じられた経験はありませんか?これも私たちの脳が騙されている典型例です。

人間の時間認識は客観的な時計時間とは異なり、心理的要因に大きく左右されます。特に「待ち時間」は実際の時間より約2.5倍長く感じることが心理学研究で明らかになっています。これは「注意の分散効果」によるもので、待っている間、私たちの意識は時間経過そのものに集中するため、主観的な時間が引き伸ばされる錯覚が生じるのです。

この心理的特性を理解した企業は、待ち時間の「体感」を短縮する工夫を施しています。例えば、多くのエレベーターに鏡が設置されているのは、利用者の注意を分散させ、待ち時間を短く感じさせるための心理トリックです。同様に、進捗バーを表示するウェブサイトは、実際の読み込み速度が同じでも、表示しないサイトより平均33%短く体感されるというデータもあります。

色彩が生み出す錯覚:食欲と味覚のミスリード

食品の色は私たちの味覚や食欲に強い影響を与えます。オックスフォード大学の研究によれば、同じ飲料でも、赤い色のカップで提供されると甘く感じ、青いカップでは冷たく感じる傾向があります。これは「共感覚」と呼ばれる現象の一種で、ある感覚が別の感覚を誘発する錯覚です。

実際、食品メーカーはこうした色彩心理を製品開発に積極的に活用しています。例えば、オレンジ色や赤色は食欲を増進させる効果があるため、ファストフード店のロゴやパッケージに頻繁に使用されています。一方、青色は食欲を抑制する傾向があるため、ダイエット食品のパッケージに多用されるという戦略的な使い分けがなされています。

私たちが日常で経験する錯覚は、単なる視覚的な「騙し」ではなく、脳の情報処理メカニズムの自然な結果です。こうした錯覚体験を理解することは、私たちの認知の限界を知るとともに、マーケティングや広告の手法を見抜く目を養うことにもつながります。次回、街を歩くとき、スーパーで買い物をするとき、何気ない日常の中に潜む「脳を騙す仕掛け」に注目してみてはいかがでしょうか。きっと、これまで気づかなかった心理トリックの数々に驚くことでしょう。

錯視から学ぶ脳の情報処理メカニズム

私たちの目が見ているものと、脳が認識しているものは必ずしも一致しません。錯視現象は単なる面白いトリックではなく、私たちの脳がどのように視覚情報を処理しているかを教えてくれる貴重な手がかりなのです。このセクションでは、錯視から明らかになる脳の情報処理メカニズムについて掘り下げていきましょう。

脳の予測システムとしての視覚

私たちの視覚システムは、単に外界からの光を受動的に処理するだけではありません。むしろ、脳は積極的に情報を解釈し、予測を立てています。カーネマン博士の研究によれば、人間の脳は「速い思考」と「遅い思考」の二つのシステムを持っており、錯視はこの「速い思考」の特性を反映しています。

例えば、ミュラー・リヤー錯視(矢印の向きによって線の長さが違って見える現象)は、脳が3次元の世界に適応するために発達した処理方法が2次元の図形に適用されることで生じます。私たちの脳は常に「最も確からしい解釈」を素早く提供しようとするのです。

この予測システムは日常生活では非常に役立ちますが、錯視のような特殊な状況では「騙されやすさ」を生み出します。これは欠陥というよりも、効率的な情報処理のための必然的な副産物と考えられています。

文脈依存性と相対的認知

脳の情報処理における重要な特徴の一つが「文脈依存性」です。エビングハウス錯視(周囲の円のサイズによって中央の円の大きさが違って見える現象)は、私たちの認知が常に相対的であることを示しています。

2018年に発表された認知神経科学の研究では、このような相対的認知は視覚野のV1と呼ばれる領域で既に始まっていることが明らかになりました。これは、私たちの視覚システムが絶対的な測定器ではなく、差異を検出するシステムとして進化してきたことを示唆しています。

文脈依存性を示す日常例:

- 暗い部屋から明るい屋外に出たときの一時的な「まぶしさ」

- 寒い外から温かい室内に入ったときに感じる「暑さ」

- 大都市を訪れた後に自分の住む街が「小さく」感じる現象

これらはすべて、私たちの脳が絶対値ではなく相対的な変化に反応するように設計されていることの表れです。この特性は心理トリックの基盤となっています。

フィルバブルギャップと脳の補完機能

カニッツァの三角形(実際には存在しない三角形を知覚する錯視)のような現象は、脳の「フィルバブルギャップ」と呼ばれる特性を示しています。これは欠けている情報を自動的に補完する能力のことです。

私たちの視覚野には「盲点」と呼ばれる、網膜上に視細胞が存在しない領域があります。しかし、日常生活でこの盲点に気づくことはありません。なぜなら、脳が周囲の視覚情報から欠けている部分を巧みに補完するからです。

この補完機能は単なる視覚的な穴埋めではなく、意味のある全体像を構築するための積極的なプロセスです。2020年の研究では、この補完プロセスが前頭前皮質と視覚野の複雑な相互作用によって実現されていることが示されました。

錯視から学ぶ人生の教訓

錯視現象から学べることは視覚情報処理だけではありません。より広い意味での認知バイアスや思考のパターンについても多くの示唆を与えてくれます。

私たちは日常的に様々な「心理トリック」に影響されています。確証バイアス(自分の既存の信念を支持する情報を優先的に受け入れる傾向)や集団思考などは、視覚の錯覚と同様のメカニズムで生じていると考えられています。

錯視を理解することは、自分自身の認知プロセスをより客観的に捉える手助けとなります。「見ているものが必ずしも真実ではない」という教訓は、情報過多の現代社会を生きる上で非常に価値のある洞察です。

終わりに:錯視の向こう側にあるもの

錯視現象は単なる視覚的な好奇心の対象を超えて、人間の認知システムの奥深さを教えてくれます。私たちの脳は効率性を重視し、時に正確さよりも速さや意味の構築を優先します。

この「騙されやすさ」は欠点ではなく、むしろ私たちの認知システムが進化の過程で獲得した素晴らしい適応能力の証です。錯視を楽しみながら、自分自身の脳の働きに思いを馳せてみてください。そこには、まだ解明されていない認知の謎と、人間であることの不思議なロマンが広がっています。

ピックアップ記事

コメント