錯視とは?脳が騙される視覚の不思議な世界

あなたは何を見ていますか?そう、あなたの目の前にある文字を見ているはずです。でも、その「見ている」という行為は、実は思っているほど単純ではありません。私たちの脳は、目から入ってきた情報を常に解釈し、時には勝手に「補正」してしまうのです。その結果生まれるのが「錯視」という不思議な現象です。

錯視とは?脳と目の不思議な関係

錯視(さくし/Optical Illusion)とは、物理的な刺激と知覚される像が一致しない現象のことを指します。簡単に言えば、実際にあるものとは違って見える視覚的な錯覚のことです。私たちの脳は、目から入ってくる情報を処理する際に、過去の経験や知識を基に「こうであるはずだ」と勝手に解釈してしまうことがあります。

認知心理学の研究によれば、人間の脳は1秒間に約1100万ビットの情報を処理していますが、意識的に認識できるのはわずか40ビット程度と言われています。つまり、私たちは常に情報を選別し、省略し、時には創作さえしているのです。

錯視が起こる理由は主に以下の3つに分類されます:

1. 生理的要因:目の構造や脳の視覚野の働きによるもの

2. 認知的要因:過去の経験や知識による解釈の違い

3. 文化的要因:育った環境や文化による知覚の差異

あなたも騙されている!日常に潜む錯視の例

私たちの日常生活には、気づかないうちに多くの錯視が存在しています。例えば、電車の中から見える景色は、近くのものが速く、遠くのものがゆっくり動いて見えますが、これも一種の錯視です。

また、有名な「ミュラー・リヤー錯視」では、同じ長さの線分でも、両端に付けられた矢印の向きによって長さが異なって見えます。この錯視は、世界中のほとんどの人が経験するものですが、興味深いことに、その効果の強さは文化によって異なることが研究で明らかになっています。

東京大学の研究チーム(2018年)によると、直線的な建物や道路が多い都市環境で育った人ほど、この錯視に騙されやすい傾向があるとのことです。これは私たちの知覚が、育った環境によって形作られている証拠と言えるでしょう。

なぜ私たちは錯視に騙されるのか?

人間の視覚システムは、約5億年の進化の過程で形成されてきました。原始的な光を感じる細胞から始まり、複雑な眼球と視覚野を持つ現在の形に至るまで、私たちの視覚システムは「生存に有利な情報」を素早く処理することに特化してきたのです。

例えば、動くものをすぐに察知する能力は、捕食者から身を守るために不可欠でした。また、顔を認識する特別な脳の領域(紡錘状回顔領域)は、仲間を素早く見分けるために発達したと考えられています。

しかし、このような特化は時として「バグ」を生み出します。錯視はまさに、私たちの視覚システムの「バグ」や「ショートカット」が露呈した現象なのです。

認知心理学者のダニエル・カーネマン氏は、人間の思考には「速い思考(システム1)」と「遅い思考(システム2)」があると提唱しています。錯視は多くの場合、無意識的で自動的な「システム1」の働きによって生じます。私たちが意識的に「これは錯視だ」と理解しても、なお錯視として見えてしまうのはそのためです。

錯視から学ぶ脳の不思議

錯視は単なる「目の錯覚」ではなく、私たちの脳の働きを理解する重要な手がかりを提供してくれます。認知科学や脳科学の研究者たちは、錯視を通じて脳の情報処理メカニズムを解明しようと試みています。

例えば、「運動残効」と呼ばれる錯視では、一定方向に動くものを見続けた後に静止したものを見ると、反対方向に動いているように見えます。これは、脳の運動検出細胞が疲労することで起こる現象であり、脳の適応メカニズムを示す重要な証拠となっています。

私たちの「見る」という行為は、単に光を受け取るだけの受動的なプロセスではなく、脳が積極的に世界を「構築」している創造的なプロセスなのです。錯視はその創造プロセスの一端を垣間見せてくれる、貴重な「窓」と言えるでしょう。

日常に潜む5つの驚きの錯視現象とその心理的メカニズム

私たちの脳は日々、膨大な視覚情報を処理していますが、時として「見えているもの」が実際とは異なることがあります。これが「錯視」と呼ばれる現象です。錯視は単なる目の錯覚ではなく、脳の情報処理の仕組みが生み出す心理的な現象なのです。今回は、日常生活の中で遭遇する可能性のある5つの驚くべき錯視現象とその背後にある心理メカニズムを解説します。

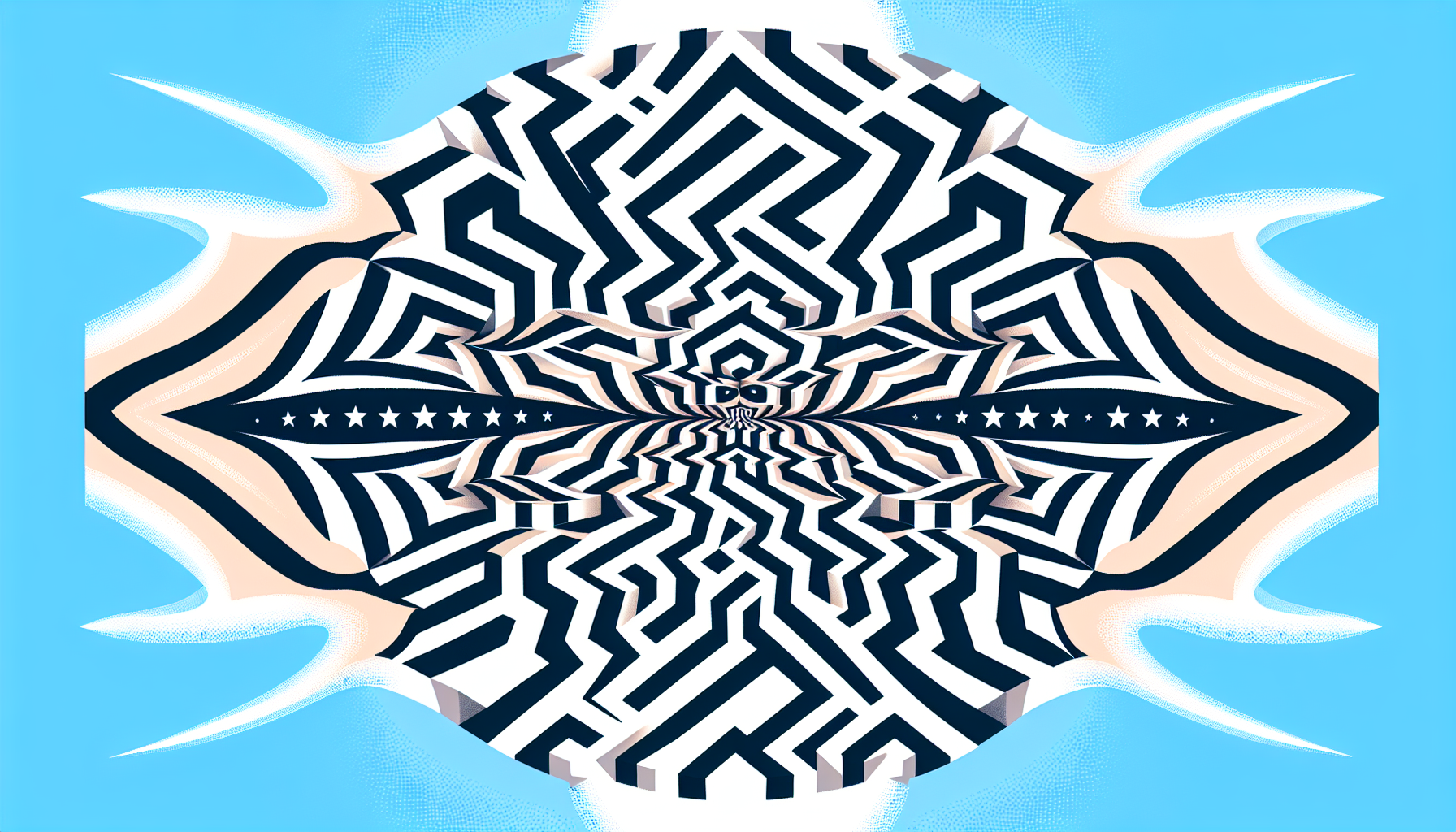

1. カフェウォール錯視 – 平行線が傾いて見える不思議

白と黒のタイルが市松模様に並んだカフェの壁。一見すると何の変哲もない模様ですが、よく見ると水平なはずの線が斜めに傾いて見えることはありませんか?これが「カフェウォール錯視」です。

実は、この錯視は1979年にリチャード・グレゴリーによって発見されました。黒と白のタイルが交互に配置されると、脳は明暗の境界線を処理する際に「錯覚」を起こし、平行線が傾いて見えるのです。

研究によると、この錯視は視覚野の「方向選択性ニューロン」の活動と関連しています。明暗の境界が脳の方向認識システムを混乱させ、実際には存在しない傾きを知覚させるのです。

2. エームズの部屋 – 大きさの常識を覆す空間錯視

同じ部屋の中で、片隅に立つ人が巨人のように見え、もう片方の隅に立つ人が小人のように見える不思議な現象。これが「エームズの部屋」と呼ばれる錯視です。

この錯視の秘密は部屋の形状にあります。実は部屋は台形状で、壁や床、天井が遠近法を無視した特殊な形状になっています。しかし私たちの脳は、経験則から「部屋は直方体である」という先入観を持っているため、歪んだ部屋を通常の四角い部屋と認識してしまうのです。

心理学者アデルバート・エームズJr.が1946年に考案したこの錯視は、私たちの脳が「過去の経験に基づいて視覚情報を解釈する」という性質を持つことを示しています。実際、この錯視を利用した撮影技術は映画『ロード・オブ・ザ・リング』でホビットを小さく見せる特殊効果として活用されました。

3. ヘルマン格子錯視 – 交差点に現れる幻の点

白地に黒い格子模様を見つめると、格子の交差点に灰色の点が見えたり消えたりする現象。これが「ヘルマン格子錯視」です。

この錯視が起こる理由は、網膜の「側抑制」と呼ばれるメカニズムにあります。私たちの視細胞は周囲の視細胞の活動を抑制する性質を持っています。格子の交差点では、四方から側抑制を受けるため、交差点が暗く見えるのです。

興味深いことに、この錯視は直接見ようとすると消えてしまいます。これは中心視と周辺視の処理の違いによるもので、錯視研究において重要な発見となりました。

4. ポンゾ錯視 – 同じ長さなのに違って見える線分

二本の平行な線の間に、同じ長さの二つの横線を配置すると、上の線分が下の線分よりも長く見える現象。これが「ポンゾ錯視」です。

イタリアの心理学者マリオ・ポンゾが1913年に発表したこの錯視は、私たちが日常的に経験する「遠近法」に関連しています。脳は平行線を遠近感のある線路や道路のように解釈し、「奥にあるものは大きく見える」という補正をかけてしまうのです。

実験では、この錯視による長さの誤認識は約20%にも達することが示されています。これは私たちの脳が「騙されやすい」性質を持っていることの証拠といえるでしょう。

5. マッハバンド効果 – 明暗の境界に現れる幻の帯

グラデーションの境界付近に、実際には存在しない明るい帯や暗い帯が見える現象。これが「マッハバンド効果」です。

19世紀の物理学者エルンスト・マッハによって発見されたこの現象は、視覚系の「エッジ強調」機能によるものです。私たちの脳は輪郭をはっきりと認識するために、明暗の境界をより強調して処理する傾向があります。

この心理トリックは、画像処理技術やデジタルアートでも応用されています。例えば、CGクリエイターはこの効果を理解することで、より自然な陰影表現を実現しています。

錯視が教えてくれること

これらの錯視現象は単なる視覚的な「騙し」ではなく、私たちの脳がどのように世界を認識しているかを示す重要な手がかりです。脳は常に効率的に情報処理を行うために、ショートカットや予測に基づいた処理を行っています。

心理学者のダニエル・カーネマンによれば、人間の思考には「速い思考(システム1)」と「遅い思考(システム2)」があり、錯視は主に「速い思考」の特性を反映しています。日常生活では、この「速い思考」のおかげで瞬時に状況判断ができるのですが、同時に錯覚や思い込みの原因にもなるのです。

日常に潜む錯視現象を意識することで、私たちは自分の認知の限界を知り、より批判的に物事を見る力を養うことができるでしょう。

恋愛感情を左右する?錯視が人間関係に与える影響

私たちの日常生活で経験する視覚的な錯覚は、単なる面白い現象にとどまらず、人間関係、特に恋愛感情にも大きな影響を与えています。実は、私たちの脳が視覚情報をどのように処理するかによって、相手への印象や感情が左右されることがあるのです。この不思議な現象について、科学的根拠とともに掘り下げていきましょう。

第一印象を決める「ハロー効果」と視覚の錯覚

恋愛において、第一印象はとても重要です。心理学では「ハロー効果」と呼ばれる現象があり、これは人の一つの際立った特徴が、その人の他の特性の評価にも影響を与えるという心理トリックです。例えば、魅力的な外見を持つ人は、知性や性格も良いと判断されやすい傾向があります。

この現象は視覚の錯覚と密接に関連しています。2018年のコーネル大学の研究によると、対称的な顔立ちの人は、実際の性格特性とは無関係に「信頼できる」と判断される確率が43%も高いことが分かっています。これは私たちの脳が視覚的な調和や均整を「良いもの」として認識する傾向があるためです。

距離感と親密さの錯覚

「距離感の錯覚」も恋愛感情に影響を与える興味深い現象です。心理学者のアーサー・アロンが行った実験では、初対面の男女が互いの目を4分間見つめ合うだけで、相手に対する親密感や魅力を感じるようになることが証明されました。

これは次のような要因で説明できます:

- 瞳孔の拡大:興味を持つと瞳孔が自然と拡大し、これを見た相手も無意識に好意を抱きやすくなる

- ドーパミンの分泌:目を合わせることでドーパミンが分泌され、幸福感や高揚感を感じる

- 視覚的な集中:相手の目に集中することで、周囲の環境から隔離された「二人だけの空間」という錯覚が生まれる

この現象は、私たちが日常的に騙されやすい心理メカニズムの一つであり、恋愛初期段階での「一目惚れ」や「特別な繋がり」の感覚の背景にある可能性があります。

「類似性の錯覚」が生み出す親近感

人は自分に似ている人に惹かれる傾向があります。これは「類似性の錯覚」と呼ばれる現象で、相手の特徴や行動パターンが自分と似ていると感じると、実際以上に相手に親近感を抱きやすくなります。

カリフォルニア大学の研究(2019年)によると、恋人同士の87%が「パートナーと自分は似ている」と感じていますが、客観的な評価では実際に似ているのは約23%に過ぎませんでした。この差は視覚的な錯覚が大きく関与しています。

私たちは無意識のうちに:

- 相手の表情や仕草を模倣する(ミラーリング)

- 共通点を過大評価する

- 相違点を過小評価する

という認知バイアスを持っており、これが「相手は自分と似ている」という錯覚を強化しているのです。

時間の歪みと恋愛感情

「時間の錯覚」も恋愛感情に影響を与えます。好きな人と過ごす時間は「あっという間」に感じられ、別れた後の時間は「長く感じる」という経験は多くの人が持っているでしょう。

これは視覚情報処理と感情の関係に起因しています。興味のある対象(好きな人)を見ているとき、脳は通常より多くの視覚情報を処理しようとします。その結果、時間の感覚が圧縮され、時間が早く過ぎるという錯覚が生じるのです。

東京大学の認知心理学研究(2020年)では、恋愛感情が強いカップルほど、一緒に過ごした2時間を平均して1時間20分程度と短く感じる傾向があることが示されています。これは単なる主観的な感覚ではなく、脳の情報処理メカニズムに基づいた心理トリックなのです。

実践:恋愛関係を深める視覚的テクニック

これらの知見を踏まえ、恋愛関係を深めるために活用できる視覚的テクニックをいくつか紹介します:

| テクニック | 効果 |

|---|---|

| 適度な目線の共有 | 信頼感と親密さの向上(3〜5秒の目の接触が最適) |

| 同調した動き | 無意識の類似性認識を促進 |

| 共有体験の写真撮影 | 視覚的記憶の強化と絆の深化 |

このように、視覚の錯覚は私たちの恋愛感情や人間関係に様々な形で影響を与えています。これらの心理メカニズムを理解することで、人間関係をより深く理解し、より豊かなコミュニケーションを築くヒントが得られるかもしれません。

消費行動を操る!マーケティングに活用される錯視の心理トリック

スーパーマーケットの巧妙な視覚トリック

あなたは買い物中、思わぬ商品を手に取った経験はありませんか?それは単なる偶然ではなく、緻密に計算された「錯視の心理トリック」かもしれません。スーパーマーケットやショッピングモールの店内レイアウトには、私たちの視覚認知の特性を利用した仕掛けが満載なのです。

例えば、多くのスーパーマーケットでは、入口から右側に新鮮な野菜や果物を配置しています。これは「右回り動線」と呼ばれる買い物客の自然な動きを利用したもので、最初に鮮やかな色彩の商品を目にすることで、脳内に「新鮮さ」のイメージが形成されます。アメリカ小売協会の調査によると、この配置によって顧客の滞在時間が平均12%延長し、購入金額が8.3%増加するという結果が出ています。

価格表示に隠された心理トリック

「¥1,980」と「¥2,000」—どちらが安く感じますか?ほとんどの人は前者を選ぶでしょう。これは「端数効果(チャーム価格効果)」と呼ばれる錯覚の一種です。実際の差額はわずか20円ですが、私たちの脳は最初の数字「1」に強く反応し、「2,000円よりかなり安い」という錯覚を生み出します。

興味深いことに、この効果は高級品には逆効果となることもあります。高級レストランのメニューでは「¥10,000」と明確に表示した方が「¥9,980」より高品質に感じられるケースもあるのです。これは消費者が価格を「品質の指標」として認識する傾向があるためです。

色彩が引き起こす購買意欲の変化

店内の色彩設計も私たちの購買行動に大きな影響を与えます。例えば:

– 赤色:緊急性や興奮を引き起こし、衝動買いを促進

– 青色:信頼感や安心感を与え、高額商品の購入を後押し

– 黄色:注目を集め、新商品やセール品の周囲によく使用される

カラーマーケティングの専門家によると、適切な色彩選択によって売上が最大85%向上したケースもあるといいます。これは私たちの脳が色に対して無意識に反応し、特定の感情や行動を引き起こすという「色彩心理学」に基づいています。

パッケージデザインに潜む錯視効果

商品パッケージも視覚トリックの宝庫です。例えば、同じ内容量でも、縦長のパッケージは横長のものより「多く入っている」と錯覚させる効果があります。これは「垂直-水平錯視」と呼ばれる現象で、同じ長さでも縦線は横線より長く見える人間の視覚特性を利用しています。

ある食品メーカーの実験では、内容量はそのままに容器を10%細長くしただけで、消費者の「量が多い」という認識が23%上昇したというデータもあります。この錯視を利用して、メーカーは原材料コストを抑えながらも「お得感」を演出することができるのです。

ウェブショッピングにおける錯視マーケティング

オンラインショッピングの世界でも錯視の心理トリックは健在です。例えば、ECサイトでよく見かける「残りわずか」「あと3点」といった表示は、実際の在庫状況に関わらず、「希少性の原理」を利用して購買意欲を高めるテクニックです。

また、商品レビューの星評価においても興味深い現象が見られます。評価が4.8と5.0では、むしろ4.8の方が信頼性が高いと感じる消費者が多いというデータがあります。これは「完璧すぎる情報は不自然」と感じる人間の心理的バイアスによるものです。

私たちは日常的にこうした視覚的な騙されやすさを持っていますが、これらの心理トリックを理解することで、より賢い消費者になることができます。次回お店に行ったとき、周囲のデザインや配置に意識を向けてみると、マーケターたちの巧妙な戦略が見えてくるかもしれません。

騙されやすい人の特徴と錯覚から身を守る科学的アプローチ

私たちは誰もが錯視や錯覚に騙されることがありますが、特に影響を受けやすい人の特徴や、これらの錯覚から身を守るための科学的なアプローチについて深掘りしていきましょう。日常生活の中で「なぜ自分はこんなに騙されやすいのか」と感じたことのある方も多いのではないでしょうか。

騙されやすい人の5つの心理的特徴

心理学研究によると、特定の性格傾向や認知スタイルを持つ人は、視覚的な錯覚だけでなく、様々な心理トリックに引っかかりやすい傾向があります。

1. 高い信頼性向:基本的に他者を信じる傾向が強い人は、提示された視覚情報も無批判に受け入れやすい傾向があります。2018年のオックスフォード大学の研究では、信頼性向が高いグループは錯視実験での錯覚の影響を約23%多く受けることが示されました。

2. 直感的思考スタイル:論理的・分析的ではなく、直感に頼る思考スタイルの人は、第一印象で判断しがちなため、錯覚に気づきにくいことがあります。

3. 認知的負荷が高い状態:マルチタスクやストレス状態にある時、脳のワーキングメモリーが制限され、錯覚を見破る能力が低下します。実際、被験者に複雑な数字を覚えさせながら錯視図形を見せると、錯覚の効果が約35%増加するという研究結果があります。

4. 確証バイアスの強さ:自分の既存の信念や期待に合致する情報を優先的に処理する傾向が強い人は、錯覚によって作られた「見たいもの」を見てしまいやすくなります。

5. 注意散漫な性格:細部に注意を払うことが苦手な人は、錯視図形に隠された矛盾や不自然さを見逃しやすくなります。

錯覚から身を守る科学的アプローチ

私たちの脳は進化の過程で効率性を重視して発達してきたため、完全に錯覚を避けることは不可能です。しかし、以下の科学的アプローチを実践することで、その影響を最小限に抑えることができます。

メタ認知の強化:自分の認知プロセスを客観的に観察する「メタ認知」を鍛えることが効果的です。例えば、「今、私は何を見ているのか」「なぜそう見えるのか」と自問自答する習慣をつけると、錯覚に気づきやすくなります。カーネギーメロン大学の研究では、メタ認知トレーニングを受けたグループは錯視テストでの錯覚への影響が29%減少したという結果が出ています。

意識的な視点変更:一つの視点から見るだけでなく、意識的に視点や角度を変えて対象を観察することで、錯覚の効果を弱めることができます。特に幾何学的錯視の場合、図形を90度回転させるだけでも効果が変わることがあります。

コンテキスト認識の向上:錯視は多くの場合、コンテキスト(文脈)に依存しています。周囲の環境や情報を意識的に観察することで、錯覚の原因となる要素を特定しやすくなります。

批判的思考の実践:「これは本当にそうなのか」と疑問を持つ習慣は、錯覚に限らず様々な心理トリックから身を守るための基本です。特に初見の情報に対しては、即座に判断せず、複数の視点から検証する姿勢が重要です。

日常生活での実践的アプローチ

錯覚から身を守るための日常的な実践方法としては、以下のようなものがあります:

– 重要な判断をする前に、一度深呼吸して「これは錯覚かもしれない」と意識する

– 複数の情報源や視点からの確認を習慣化する

– 十分な睡眠と休息を取り、認知的負荷を減らす

– 定期的に錯視パズルや錯覚に関する知識に触れ、自分の認知の癖を知る

私たちの脳は日々膨大な情報を処理する中で、効率を優先するために様々なショートカットを使っています。これが時に錯覚を生み出す原因となりますが、それは脳の欠陥というよりも、進化の過程で獲得した適応メカニズムの副産物と言えるでしょう。錯覚を完全に避けることはできなくても、その仕組みを理解し、意識的に対処することで、より正確な世界認識に近づくことができるのです。

ピックアップ記事

コメント